Otra vez las agujas del reloj se alinean en posición vertical, cuando el subte de la línea C termina su recorrido en la estación Retiro. El coche se detiene en el andén opuesto al de la vez anterior, las puertas se abren y salgo al pasillo empujado por el resto de viajantes, ansiosos por asomar la cabeza fuera del vagón. Me encuentro en el andén que Franco me señalara como su lugar de descanso, allí donde los pibes duermen, detrás del cartel de NO PASAR. Me llama la atención la cantidad de mujeres embarazadas que se encuentran allí sentadas –deben ser por lo menos unas cinco o seis-, sobre el banco de cemento que corre en paralelo a la pared, mientras algunos nenes de no más de cinco años corren y juegan a su alrededor. Sobre aquel mismo banco, por detrás de un cártel publicitario de una empresa de call center o de un medicamento que todo lo cura, brotan unos pies calzados con zapatillas deportivas, sucias, rotas y desatadas. Sin detener la marcha, giro la cabeza hacia atrás para ver si se trata de alguno de los pibes con los que había entablado conversación la vez pasada. Las manos del durmiente le tapan el rostro, como si no quisiera que lo reconozcan. Su cuerpo largo y flaco me induce a pensar que tal vez se trate de Antonio, aunque para comprobarlo debería interrumpir su sueño.

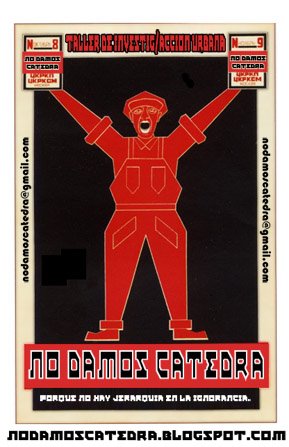

Al llegar a las boleterías, en el lugar en que conocí a Marcos pidiendo monedas, dos adultos vestidos de azul lucen gorra con insignia. ¿Tendrá algo que ver la ausencia del primero con la presencia de los segundos? Entre los transeúntes, que corren de un lado al otro sin detenerse, algunas mujeres y niños ofrecen un periódico –aquel que suelen entregar gratis en muchas estaciones- al grito de “La Razooon a voluntaaa”. Según parece, sin voluntad no hay razón: el grito de venta me hace acordar a El Maestro Ignorante de Jacques Rancière, quien decía, haciendo de la máxima kantiana una herramienta, somos voluntad servida de razón. Volviendo a la estrategia de supervivencia, la venta de lo gratuito me induce a pensar en los modos en que, lo que para algunos carece de valor, es por otros reapropiado como medio de subsistencia. Similar situación la del cartoneo o la de los ya viejos botelleros, lo cual no tiene nada que ver con la reapropiación capitalista de aquello que intenta extraerse a los flujos del capital, pero en algún punto se le parece: y es que en el capitalismo post-fordista todo se recicla, nada se desperdicia, desde la remera con la cara de Lenin hasta la basura del vecino.

Subo la escalera hacia la calle, aquella que desemboca en Plaza San Martín. Camino por el espacio verde y público intentando encontrar a Antonio o a Marcos o a Franco, o a alguno de los pibes que suelen andar por ahí: sólo transeúntes que cruzan la plaza hacia la estación Mitre. Dentro del viejo edificio, sentados sobre cada una de las paredes de cemento que interceden entre boletería y boletería, pibes y pibas –muchas de ellas con bebés en brazos- extienden la mano abierta hacia delante, palma para arriba, y balbucean “una moneda por favor”. Son muchos, al menos uno por cada ventanilla, más unos cuantos dando vueltas, observando con desparpajo a los transeúntes que pasan, soportando miradas de reojo que expiran dejos de lástima, miedo, curiosidad y asco. Las boleterías son los espacios de circulación de las posibilidades de viaje, de acreditación de viajantes por medio de la adquisición de boletos. A ellas se dirigen los transeúntes para adquirir, por medio de la puesta en circulación de su dinero, el boleto que los acreditará como viajantes legales, entre quienes se mezclan los polizones que, por alguna u otra razón, no pagan el permiso que los habilita para el viaje. A ellas se dirigen también los pibes y pibas a solicitar el sobrante del pago de acreditación, el vuelto por la compra del boleto.

El transeúnte deviene viajante al momento de cruzar la barrera –tanto real del molinete como simbólica del boleto en tanto medio de acreditación- que separa los espacios de libre tránsito de aquellos en que éste se vuelve restringido, se vuelve viaje. El tránsito no requiere acreditación ni permiso, o al menos no en tanto no esté limitado por la privatización del espacio, ante lo cual deja de ser tránsito. Éste es el desplazamiento libre de los cuerpos por el espacio público vuelto espacio de tránsito –bien podría ser otra cosa en tanto lo que allí acontezca sea también otra cosa: un debate político como expresión de ciudadanía o la constitución de intimidad como emergencia de habitación. Los sujetos devienen transeúntes al desplazarse libremente por el espacio. El transeúnte es un sujeto nómade, desterritorializado, no es sujeto del espacio que transita en tanto no está sujeto a él. No alcanza a establecer relación de pertenencia alguna con el espacio, en tanto y en cuanto no pertenece a éste ni éste le pertenece: el espacio público es de todos y, por ende, de nadie. Es el limbo al que iban a parar las almas de los niños no bautizados antes de ser abolido por la Iglesia; el éter, ahora simple vacío, por el que transitan los astros.

El tiempo –relativamente intrínseco al espacio y sólo analíticamente escindido de aquel- deviene, en el espacio de tránsito, temporalidad inaprehensible, líquido que se filtra por entre los dedos. En el espacio de tránsito es siempre tarde –temporalidad tardía-, ya que como tiempo del por-venir, su sentido está puesto en un momento otro que el instante en el que se transita. Éste, el sentido de la temporalidad tardía, se encuentra circunscrito por el lugar de llegada, de arribo, el cual continua y temporalmente está siempre adelante.

El viaje es producto de la privatización, pero no del espacio, sino de la relación de éste con el tiempo: lo privatizado es el desplazamiento de un punto a otro del espacio en un tiempo menor al requerido por el tránsito, es decir, por el desplazamiento sin boleto o acreditación. El viaje es la posibilidad de llegar antes, la temporalidad tardía del tránsito es su condición de posibilidad. El viaje se paga, se compra, y más cuesta cuanto más trayecto se viaje, lo cual, claro está, implica también más tiempo, pero el valor del boleto es predeterminado por la cantidad de espacio ha recorrer –ha recorrer debido a que el permiso debe siempre adquirirse ex ante del viaje-, y no por los minutos ha viajar.

Respecto a la circulación, ella requiere de una serie de condiciones –por ejemplo: la condición del dinero como prostituta universal- que permitan un movimiento constante. Refiere, como la palabra lo indica, a aquello que se desplaza en círculo: lo que entra en circulación lo hace en un punto cualquiera del espacio, el cual no afecta su condición de cosa circulante, y luego retorna a éste que ya no es el mismo que antes sino que es otro, como los dos extremos de un hilo que se juntan luego de rodear un perímetro, la circulación de los planetas alrededor del Sol, el flujo de capitales líquidos, el eterno retorno nietzcheano o la revolución en términos físicos. La temporalidad de la circulación es otra que la del tránsito: ésta no cuenta con un punto de llegada así como tampoco de salida, es temporalidad indefinida. La circulación es constante y variante, no tiene un adelante y un atrás, un más temprano y un más tarde. Cada momento de la circulación es una nueva multiplicidad inmedible respecto a la que la precede y la que la prosigue, e incluso también respecto a sí misma: como las partículas de un átomo en movimiento, cuyas probabilidades de medición requieren de la negación, justamente, de su propio movimiento. Los transeúntes transitan hasta y por la estación, ponen en circulación dinero que vuelve en calidad de permiso de viaje –boleto- y luego viajan, en línea recta, de un lugar de salida a otro de llegada, a no ser que se pierdan en el flujo continuo y variante de la circulación, como aquel del cuento de Cortazar Texto en una libreta.

Allí me quedo, apoyado contra una de las paredes de la estación, observando la escasa y prácticamente nula comunicación, que dura lo que dura un instante, entre los pibes y los transeúntes que pasan. Creo reconocer a una de las pibas sentadas sobre los bloques de cemento, carga un bebé en brazos y se mueve de atrás hacia adelante en forma compulsiva, como si fuera una mecedora que alguien empuja. Tiene la mirada perdida, con un brazo sostiene al bebé para que no se caiga y con el otro suplica alguno de los vueltos que el vendedor de boletos entrega a los viajantes. Es la piba embarazada que la vez anterior vino conmigo y los pibes a fumar a la plaza. Ella no me ve, ni parece percatarse que alguien, apoyado contra la pared, no deja de mirarla. Ella mantiene la mirada perdida y su movimiento incesante. Un grupo de cuatro pibas pasan delante mío, caminan en hilera de mayor a menor, la más grande aparenta tener unos doce años, la que marcha última, descalza, no más de siete. Llevan las cuatro unas bolsitas de pegamento. La que encabeza el grupo se detiene y, tras ver la bolsa de la más chiquita, le pega un cachetazo en la nuca y la reprende en forma interrogativa: “¿Qué hacés jalando vos pendeja?”, demostrando ser la más grande y, por ende, aquella con más experiencia en la cuestión. Luego continúan las cuatro su marcha zigzagueante por la estación.

Antes de irme del lugar, doy una última vuelta para ver si encuentro a alguno de los pibes con quienes había estado hablando la vez anterior. Paso una vez más cerca de las boleterías y la piba embarazada que manguea monedas levanta la cabeza, me mira, deja de moverse en forma compulsiva, parece haberme reconocido. Me acerco a ella y la saludo.

– ¿Cómo va?

– Bien.

– ¿Y tus amigos?

– No se, no los vi.

– ¿Los jodieron mucho los canas la otra vuelta?

– Nah.

– ¿Cómo te llamabas vos?

– Florencia.

– Bueno, te dejo, suerte, nos vemos.

– Chau.

No hay comentarios:

Publicar un comentario