Hay quienes –comprensiblemente- justifican el estudio de dinámicas áulicas como modo de análisis de la sociedad toda, ya que quienes las integran son los mismos –aunque, es sabido, no idénticamente los mismos: nadie se comporta de la misma forma ante diferentes destinatarios- que componen la sociedad, y porque las relaciones que en ella se dan no distan diametralmente de las existentes en determinada formación social. Ahora, esta posición puede correr el riesgo de –bajo la suerte de analogía aula/sociedad- descontemplar las especificidades de la primera subsumiéndolas bajo la hegemonía de la segunda. Un riesgo similar al que puede correrse cuando el plegamiento a la especie de ethos superado de los posgrados es radical y no mesurado. Un desmelenamiento academicista: ¿de qué cosa vacían ferozmente sus cuerpos los antaño masivos estudiantes y ahora selectos igualmente estudiantes que, de algún modo, ya no saben más quién son, sosteniendo exactamente lo contrario de lo sostenido –en pancartas, banderas, marchas- años atrás? ¿Finalmente tenía razón el determinismo-correspondencista en que, entre las condiciones materiales de existencia y la superestructura ideológica, existe una relación de determinación unilateral donde la primera marca los dictados de la segunda –la base material, así, sería la maestra ciruela que dicta los contenidos que las superestructuras (como si fueran esperanzas influidas por famas) deben copiar en sus cuadernos ideológicos-? ¿Cuántos subtreinta que dejaron atrás el grado se verán identificados en el personaje capusottiano de American Psycho Bolche bajo la forma del director, tutor o profesor que, a raíz de un comentario menor, pero que hace irónica referencia a los otros de docentes e investigadores –los masivos y analfabetos estudiantes-, despierta una ira incontenible que no se ajusticia mediante un disco de Silvio Rodriguez o un sueter andino sino, por ejemplo, mediante el lomo de la revista que alguna vez se editó como estudiante universitario o por medio del mamotreto de panfletos que se acumuló en pocas horas de marcha desde la míniciudad universitaria céntrica hacia Palacio Pizzurno o Plaza de Mayo? Una vez más, ¿no está esto cantado en García –el sublime, el que sonrojábase cuando le decían que era un genio, no el ridículo, el que repetía a los cuatro vientos que lo era cuando sus producciones eran patéticas a base de desmelenamientos de drogas y alcohol (hay que emborracharse con agua mineral, ponerse el mejor traje para ninguna fiesta)- en Dos cero uno transas, sólo que la figura no es la del militante setentista devenido gran burgués –ya que pequebús lo fue siempre- sino la del estudiante de grado interesado en la política asqueado de ella cuando traspasa el umbral de la carrera? ¿No hay algo de mala conciencia y pésima fe, y pusilanimidad y vocación de servidumbre, en quedarse callado ante cínicas críticas de lo que uno alguna vez fue, que de todas maneras de algún modo lo sigue siendo –es imposible desembarazarse de las sedimentaciones de lo que alguna vez fuimos: la subjetividad es una torta mil hojas o un árbol cortado horizontalmente– aunque quizá no con la intensidad -todo es una cuestión de grados- de antaño? Que sean comentarios menores y al pasar los que desaten la ira del estudiante antes de grado ahora de posgrado American Psycho Bolche no es casualidad ni contradictorio: es la gota que rebalsa el vaso.

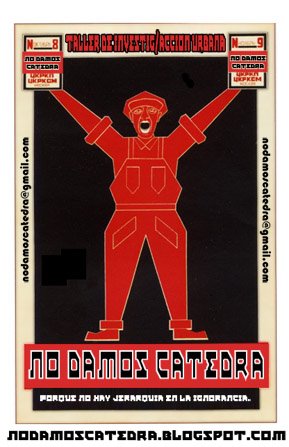

El vaso, mientras se es estudiante, suele estar medio vacío, nunca medio lleno. Es muy antipático ser socialdemócrata o progresista cuando se cursa el colegio o la universidad. Existe una contradicción biológica en ser joven y no ser revolucionario, decía Sartre y citaba Allende. Hay que cambiar el mundo antes de que el mundo nos cambie a nosotros, le hizo decir Mafalda a Quino. La política es generación, no sólo por lo creativo-poiético sino también por lo biográfico-generacional. Existen personajes que niegan toda pertenencia bandística hasta que hacen referencia a un nosotros generacional –que, verdad de Perogrullo, puede comprender más de una generación biológicamente entendida: Urondo y Walsh militando a la par (y por momentos con menor grado) que sus hijas- que, blanco sobre negro –metáfora racista mediante-, trasunta una clara pertenencia política. U otros que –patéticamente- se vanaglorian de jamás haber sido militantes como estudiantes de grado, invisibilizando flagrantemente que sí lo son como graduados, defendiendo por lo general proyectos corporativos –il spirit du corp es lo más importante (¿qué es, en este plano, lo que los diferencia de policías, militares o médicos beneficiados por la benzina mediática del fantasma de la Gripe Ala Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para comprobarlo. La fractura entre estudiantes y graduados-docentes, los puentes dinamitados entre unos y otros, tiene su acompañante en la fractura entre los grandes temas de la actualidad nacional y las consignas pintadas en los carteles que atestan la universidad. Ahora, ¿no es hora también de cuestionar los patrones sociales del gusto sobre los cuales afirmamos -por ejemplo- que los carteles y pintadas en Marcelo T. afean la facultad alejándola de la belleza –por caso- de universidades como la UNSAM o la UNGS ? ¿Nos gustaría cursar -y/o dar clases- en facultades donde la política está ceñida por estrictos límites, siendo lo más preocupante no estas limitaciones –la libertad no nace de otro lugar sino de aquí- sino su obediente aceptación por parte de los limitados? ¿La política no es también exceso, plus, desmesura? ¿Cómo elogiar un fenómeno que se aparta de lo que se esperaba para la época y luego defender este modelo de universidad? ¿Vamos a dejar de grafitear el Cavanagh –o algunos de los muchos edificios hermosos (¿desde qué sentido del gusto?)- porque resulta imponente aunque un copartícipe del genocidio viva allí? Una ciudad sin pintadas es un museo, una facultad sin ellas un cementerio de corpus.